习近平总书记在中央财经委第五次会议上强调,“打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》也明确提出,要提升产业链供应链的现代化水平。昆山经过数十年的发展,拥有着相对完整的产业基础、较为健全的产业链条、丰富充沛的人力资源、不断跃升的创新能力,制造业综合实力、配套能力均居全国同类城市前列,工业总产值、规上工业总产值均已突破万亿元大关。当前,新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,全球产业链加速重构与贸易保护主义抬头交织叠加,同时由于新冠肺炎疫情蔓延,对世界经济产生了深远影响,全球产业链、供应链、创新链、价值链、服务链呈现大调整、大转折,昆山面临的外部环境不稳定性、不确定性显著增加。如何在这一轮产业革命中加快围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链,全面提升产业链现代化发展水平,对打赢“产业链争夺战”、抢占发展制高点、构建现代化经济体系具有重要意义。

一、产业链现代化的基本内涵

产业链现代化是经济发展和产业转型的必然结果,是构建现代化经济体系的内生动力,也是实现经济高质量发展的本质要求。在全球价值链视角下,产业链现代化是产业现代化内涵的拓展和延伸,实质是用当代科学技术和先进产业组织方式武装、改造产业链,使产业链具备高端链接力、自主可控力和核心竞争力,实现供应链安全性、产业基础高级化和价值链高端化水平全面提升。

具体来看,产业链现代化内涵大致包含四个维度:一是从研发和技术创新能力看,除技术创新需达到世界先进水平外,其关键环节的核心技术还需实现自主可控,对外技术依赖度较低。二是从企业链角度看,供应关系和结构能够根据市场信号灵活、高效地做出反应,在面临外部风险条件下,表现出较强的抗冲击力和调整应变能力;链上相关企业间实现深度分工和高度协同,产业配套能力强,产业链融合创新较活跃。三是从创造价值的能力角度看,支柱产业总体上迈上全球价值链中高端,其头部企业不仅具有一定的对价值链的治理能力,且可获取较高的附加值增值率;头部企业处在全球价值链“链主”位置,能够在全球范围内自主配置资源、要素和市场网络,具有较强的市场控制和整合能力,国际竞争力强。四是从现代产业体系的要素协同角度看,产业经济、科技创新、现代金融、人力资源和环境要素等实现高度协调、协同和协作,即产业链、技术链、资金链、⼈才链之间有机链接,可为产业链现代化提供关键支撑。

二、昆山产业链现代化的现实基础与积极成效

(一)昆山产业基础能力和产业链水平现状

新世纪以来,昆山产业基础能力飞速进步,通过承接加工制造业起家,迅速融入全球产业分工体系,并持续推进产业转型升级,产业链集聚优势明显,产业链体系不断完善,国际竞争力持续增强,2020、2021年工业总产值和规上工业总产值相继迈上万亿元新台阶。截至2021年底,全市拥有规上工业企业近2500家,其中大型、中型工业企业分别为105家、317家;产值超亿元企业1099家,其中十亿元以上131家,百亿元以上13家。

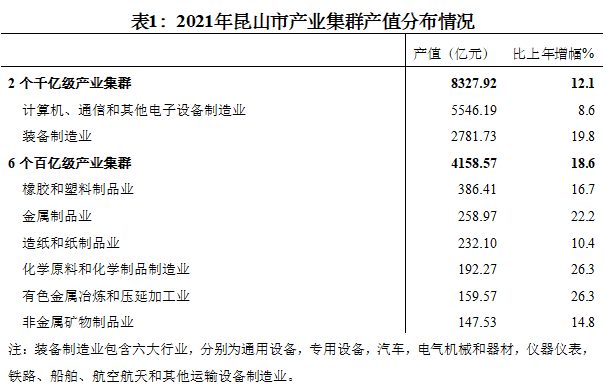

1.“电子和装备”两产支撑有力。目前,昆山工业体系覆盖33个行业大类,已形成电子信息和装备制造2个千亿级主导产业集群,6个百亿级产业集群(橡胶和塑料制品业、金属制品业、造纸和纸制品业、化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业)。近年来,两大主导产业产值规模占全部规上工业总产值比重基本维持在80%以上,2021年,合计完成产值8327.92亿元,比上年增长12.1%,占规上工业总产值比重达81.0%。其中,电子信息产业实现产值5546.19亿元,占比达53.9%;装备制造业实现产值2781.73亿元,占比达27.1%。两大主导产业的稳健发展为工业经济的发展提供了强有力的支撑。

2.“创新+转型”两举同向发力。推出“头雁人才”等人才科创政策,人才资源总量达48.5万人。祖冲之自主可控产业技术攻关计划实施三年来,共揭榜达成499个项目合作,挂帅落地396项技术攻关成果。2021年末,有效高新技术企业数达2264家,五年实现翻一番。万人发明专利拥有量达66.38件。省级以上研发机构达382家;省级以上众创空间达47家,其中国家级7家。中科可控、三一智能装备制造、友达新型显示面板等一批龙头项目相继落地、开工建设。迈胜小型质子治疗设备项目列入国家关键核心技术攻关专项。累计拥有国家“专精特新”小巨人企业7家、省级“专精特新”企业60家。近五年累计淘汰落后产能企业955家,腾出发展空间1.9万亩,实现低效用地再利用4.5万亩。

3.“工业+数字”两化深度融合。近年来,昆山顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,突出工业化和数字化深度融合,大力实施制造业智改数转三年行动,企业数字化发展加快推进。2021年,完成各类改造项目达1415个。建成长三角地区首个“星火.链网”骨干节点项目。纬创获评全球灯塔工厂。立讯电子获评长三角G60科创走廊第二批工业互联网标杆工厂。沪光、飞力达工业互联网标识解析二级节点完成与国家顶级节点对接。累计拥有省级示范智能车间91个,省级示范智能工厂6个,省级智能制造服务商领军机构5家,省级重大装备与核心零部件首台套认定项目49个;获评省星级上云企业320家、省级工业互联网示范企业13家。数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达22.6%(2020年),高于常熟(6.4%)、张家港(4.1%)和太仓(5.7%)三地之和。

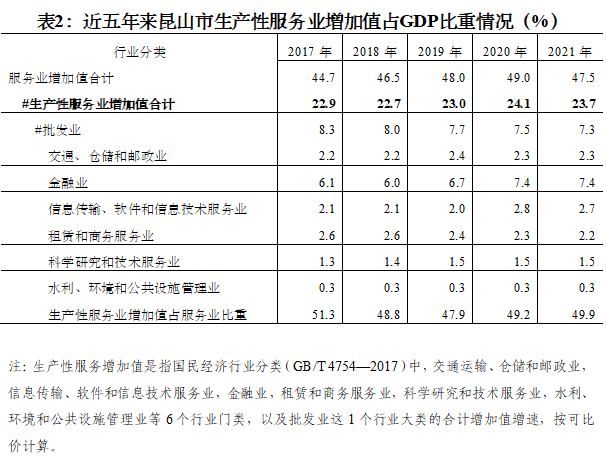

4.“制造+服务”两轮驱动发展。昆山始终坚持先进制造业和现代服务业“双轮驱动”战略,加快布局新赛道,生产性服务业加速发展,为打造具有特色产业集群奠定了坚实基础。2021年,实现生产性服务业增加值达1124.7亿元,近五年年均增长8.4%,高于服务业增加值增速1.5个百分点,占服务业增加值比重达49.9%,年均提升5.4个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业等新兴服务行业发展势头良好,增加值年均分别增长13.2%和12.1%。2021年,全口径技术合同成交额达80.42亿元、科技服务业收入达283亿元。各类科创载体超170家,省级以上占比达56%,成为全国县级市中数量最多、体量最大的科创载体聚集区。金融业支撑作用进一步增强,超700家金融机构集聚昆山,2021年,金融机构本外币存款、贷款余额分别达6473.7亿元、5661.1亿元,成为全国首个存贷款总额突破万亿元的县级市,2021年末上市企业总数达40家。

5.“内需+外贸”两路协同共进。近年来,在构建双循环新发展格局的大背景下,昆山作为重要的外向型城市,积极应对新冠肺炎疫情冲击,持续发力,全力巩固外贸传统优势。2021年,昆山实现进出口总额首次突破千亿美元大关,达1066.12亿美元,外贸表现出强劲的竞争力和韧性,当年新增量占苏州全市的比重达28.3%。同时,昆山充分利用国际国内两个市场、两种资源,不断优化贸易结构,扩大内需市场,实现“墙内墙外都开花”,持续增创竞争新优势。2021年规上工业企业内销产值占销售产值的比重达45.9%,占比持续提升,较上年再提升1.5个百分点。

(二)昆山主导产业发展情况

1.电子信息产业。已初步构建了包括智能终端、新型平板显示、集成电路、电子元器件、模具等上下游配套的完整产业链,呈现消费电子、新型平板显示、通讯、集成电路等“一强多元”的产品生产格局。电子信息产业重点产品规模保持全省前列,笔记本电脑年产量超4400万台、智能手机超3300万台,占据全球市场重要份额。拥有2个国家级示范基地。产业链配套完备、环节清晰,呈现整体稳定、健康的发展态势。

一是龙头企业占据行业重要地位。仁宝、纬创、世硕、富士康、立讯等龙头企业通过创建区域总部实现全面转型发展,以友达、龙腾、国显为代表的三大光电显示项目成为发展新动能,其中友达光电总投资达32亿美元的6代LTPS面板生产线实现量产,抢占全球中小尺寸面板市场近10%的份额。“昆仑”超级计算机系统成功研制投运,国家超算昆山中心项目通过验收,中科可控建成投产,2021年产值超50亿元。

二是光电产业链建设代表国内先进水平。昆山光电产业同时掌握薄膜晶体管(TFT-LCD)、低温多晶硅(LTPS)、有机发光体(AMOLED)三大面板显示技术,集聚了旭硝子、维信诺、东京电子、之奇美等一批光电原材料、设备、品牌企业,形成了从“原材料—面板—模组—整机—装备”的完整产业链条。昆山光电产业园成为国内规模最大、产业链最全、技术水平最高的光电产业基地,占据全球防窥面板市场90%以上的出货量被工信部、科技部确定为“新型工业化产品示范基地”和“国家高新技术产业化基地”。龙腾光电中小尺寸显示技术卓越,研发HVA宽窄视角防窥视技术处于行业领先水平,占据全球防窥面板市场90%以上的出货量。

三是半导体产业迅猛发展。中科曙光、澜起科技有效破解“缺芯”难题,澜起科技推出的Retimer芯片,在功耗和传输时延等关键性能指标方面处于业界领先,荣获“中国电子信息博览会创新奖”。日月光、华天科技夯实产业基础,日月光在全球封装测试产业中拥有最完整的供应链系统,在Bumping(晶圆凸块)间距和植球密度逐步增加的要求下突破良率的重大考验,弥补我国在该项技术上稀缺且良率低的局面。华天科技参与完成“高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺”项目攻克晶圆级硅基扇出封装技术等国际难题,荣获2020年度国家科学技术进步奖一等奖。能讯高能半导体提升发展能级,艾森半导体、中辰矽晶等重点企业加快发展。目前,已基本形成从“EDA/IP服务—IC设计—制造—封装测试—材料设备—终端应用”的完整产业链。

2.装备制造产业。已形成工程机械、高端数控机床、基础制造装备、智能制造、专用设备等特色鲜明的装备制造产业集群。高端装备制造产业基地、昆山德国工业园、周市智能装备产业基地等特色园区获工信部国家级授牌。以三一重机、加藤机械为龙头的工程机械装备企业,重点发展超大吨位挖掘机等具有国际影响的高端产品;以通力、巨立、京都等代表性电梯企业,全力拓展增值业务;沪光汽车、正新橡胶、浦项奥斯特姆等汽车零部件企业在细分领域做专做精,提升技术优势;哈工大、库卡、川崎、华恒等机器人及智能制造企业加快形成规模效应,支撑工业经济转型升级创新发展。

3.小核酸及生物医药产业。以“十年磨一剑”的精神打造了全国有名的小核酸产业集聚区,使“做核酸,到昆山”成为共识。目前全国80%的小核酸服务及科研试剂供应、90%的小核酸原料及药物聚集在昆山。一批重点项目加速发展。已集聚70余家生物医药企业和科研项目,科森医疗、韦成医疗、华创高新、艾凯尔医疗、新蕴达生物、博景生物等重点项目先后落户。泽璟制药为全国第一家采用科创板第五套标准首发上市的企业,瑞博生物完成2.7亿元人民币的B轮融资。一批先进技术业界领先。从事近200个创新品种的研发,其中7个新药品种正在开展针对17个适应症的临床研究,5个1类新药处于临床三期,小核酸液相合成等4项研究和小核酸修饰化学技术已达国际先进水平。一批顶尖人才扎根聚集。引进培育了一批以顶尖专家为核心的高层次人才团队,承担了17个国家级科技项目,建立了亚洲最大的小核酸药物品种线。拥有火炬计划昆山高新区小核酸公共服务平台等三个国家级创新平台,小核酸大规模合成与应用工程技术研究中心等五个省级创新平台。

三、昆山产业链现代化面临的主要挑战

(一)产业“大而不强”,产业链创新引领动力有待增强

1.科创投入与经济总量不匹配。近年来,昆山持续加大科创投入力度,财政科技投入逐年递增,2019~2021年年均达39.27亿元,占一般公共预算收入比重保持在10%左右。但在研发投入逐年提升的同时,其与经济总量还不相称,占比在苏州各市(区)仅排第6位。根据苏州市高质量考核反馈结果,2021年研发投入占比为3.59%,与园区(4.85%)、新区(4.44%)差距较大。

2.低附加价值与新产业发展不匹配。近年来,虽然新产业、新业态、新商业模式呈现良好发展势头,但由于以代加工模式为主导,产品附加值率低仍是制约产业高质量发展的关键瓶颈。2021年,战略性新兴产业产值、高新技术产业产值占规上工业产值比重分别达53.4%和49.7%,与苏州各(市、区)相比,上述指标处于领先水平,战新产值占比也仅次于工业园区(两个比重分别为55.5%、36.5%),但相比之下,规上工业核心增加值率仅16.4%,在苏州排名末位,与排名第一的园区相差7.2个百分点。

3.科创产出与科创投入不匹配。2021年,规上工业新产品销售收入占规上工业主营业务收入比重为43.2%,较2020年回落4.2个百分点,明显低于战新产值和高新技术产业产值占比。根据苏州市高质量考核反馈结果,技术合同成交额与地区生产总值之比为1.7,低于研发投入占比1.9个百分点,在苏州排名第6,低于排名第1的园区3.8个百分点;每十亿元地区生产总值发明专利拥有量29.3件,在苏州排名第7,不足苏州高新区的50%。

(二)链条“全而不优”,产业链基础支撑能力有待增强

1.关键材料装备高度依赖进口。昆山电子信息等支柱性产业关键技术自给率较低,大部分核心技术、关键材料装备仍基本依赖进口。以智能手机为例,昆山与苹果产业链相关的企业占比高达50%,产品主要以机壳、连接器、天线、金属结构件、镜头等为主,缺乏核心技术和市场地位,处于微笑曲线底端,而基带芯片、应用处理器、传感器芯片等关键部件均依赖美日韩。由于高度依赖进口,一旦发达国家利用拥有关键环节核心技术实施制裁,造成“卡脖子”威胁,核心零部件和关键设备进不来,昆山主导产业可能面临不小冲击。

2.核心技术研发能力有待提升。一直以来,昆山企业沿袭赶超型国家以技术模仿为主导的科技升级路线,虽然具有较好的规模优势,但重点企业普遍以代工组装模式为主,技术支撑和系统集成能力有待进一步提高,科技创新能力和产业链衔接能力还不够强,需要进一步加强“卡脖子”核心技术的研发攻关,形成更强的自主可控产业集群。特别是疫情发生以来,随着经济增速放缓,企业利润下滑明显,研发投入更趋谨慎。每万家企业法人中高新技术企业数146.7家,在苏州排名第5,而苏州高新区、园区、相城、太仓等地均超200家。

3.基础科学研究领域存在短板。昆山作为县域经济,高校、科研院所等研究机构少,企业研发也主要集中在试验发展和应用研究环节,较少涉及原始创新和基础研究,在基础研究方面存在较大短板,可开拓的空间较大。2021年,规上工业企业委托外部研发费用占研发费用合计比重仅3.3%,其中委托境内研究机构和高等学校占比仅0.4%。发表科技论文45篇,超99%的规上工业企业没有相关科技类论文发表。

(三)企业“多而不精”,产业链核心竞争实力有待增强

1.有影响力的“头部企业”较少。一般而言,处于下游的“链主”营造良好的产业生态对提升产业链现代化水平非常重要。电子信息制造业方面,虽然已拥有了以仁宝、世硕、纬创等超500亿元产值规模的龙头大型电子终端企业,聚集了大量提供配套生产服务的企业,但因属于台资子公司,产业链、供应链关联企业关系和维护主要由台湾母公司决定,较难形成强影响力。装备制造业方面,整体规模还不够大,2021年产值超百亿元企业仅3家,相比先发城市,规模偏小,且均为外资子公司,影响力有限。平台企业方面,虽集聚了京东等行业领军企业,但数量相对较少,缺乏像腾讯、百度、阿里等旗舰巨头企业,对产业的带动作用有限。

2.有话语权的“隐形冠军”不多。近年来,昆山大力扶持科创型、成长型企业发展,加大“独角兽”“瞪羚”企业培育力度,取得了显著成效。截至2021年末,高新技术企业数达2264家,但处于行业技术标杆的企业还是不够多,“隐形冠军”企业数量仍然偏少。2021年,只有1家入选江苏“独角兽”企业,13家上榜潜在“独角兽”企业,32家上榜瞪羚企业,其中潜在“独角兽”企业和瞪羚企业仅占工业园区的22.8%和25.6%。昆山目前尚未实现中国500强企业零的突破,中国民营500强企业仅1家,而江阴分别为11家、14家,张家港分别为4家、9家。

3.有知名度的“终端品牌”偏少。“昆山制造”知名品牌的数量和影响力,无法与昆山制造的规模和地位相匹配,企业品牌意识仍然薄弱,产品品牌的附加值低,离成为国际大牌还有很长的路要走。截至2021年底,累计中国驰名商标20件,基本集中在服装制造、食品加工制造、造纸及包装等传统行业,电子信息和装备制造两大主导产业仅2家。而江阴高达14家(中国企业500强11家),张家港9家(中国企业500强4家)。

(四)要素“聚而不合”,产业链组织协同合力有待增强

1.要素协同体系仍需完善。创新链、资金链和产业链的联动协同,涉及范围广、链条长、环节多,离不开科技、产业、金融主管部门、金融机构、产业联盟、行业协会和高校科研机构等相关主体的上下联动与共同参与。目前,产业生态体系较为薄弱,产业链各环节仍以单打独斗为主,从产品设计、技术研发、产品制造到品牌塑造、物流分销等未形成有机统一体。精准联络及高效的联动机制不够健全,跨区域、区域内各主体之间科技产业金融信息共享平台少,无法及时高效共享或利用信息资源,不同要素沟通衔接有待进一步畅通,难以形成“1+1>2”式的协同发展。

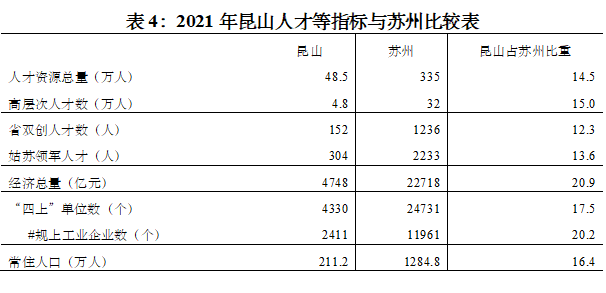

2.人才技术保障仍需加强。人才保障方面,受生活成本、薪资待遇等制约,高层次人才引进难、留住更难,影响产业链高端环节建设。2021年,高层次人才、省双创人才、姑苏领军人才等占苏州全市比重分别为15.0%、12.3%和13.6%,与经济总量、常住人口以及“四上”单位数特别是规上工业企业数的比重仍有较大差距。技术保障方面,大中小微企业上下游协同创新水平有待提升,行业共性技术供给途径相对缺乏,特别是小微企业由于资金实力有限、渠道较少,自主研发意愿不强、能力不足。2021年,规上工业企业建有研发机构1105个,建有率为43.4%,其中小微型企业建有率仅38.2%,低于大中型企业30.6个百分点。

3.创新平台载体仍需补充。科创平台载体数量和水平还不能满足突破关键核心技术、产学研合作、科技成果转化等现实需要,重大技术基础设施、综合性产业创新中心亟待布局建设。截至2021年末,昆山拥有省级以上研发机构占苏州全市比重仅17.0%;拥有省级以上众创空间占比仅13.3%。省级以上研发机构和众创空间分别只相当于园区的80.0%和57.4%。

四、昆山产业链现代化发展水平提升的路径建议

(一)坚持“稳存量+扩增量”一体推进,加快强链补链,提升产业链广度

1.固链强链稳存量。按照强龙头、稳链条、聚集群的发展定位,充分发挥重点企业、链主企业的引领带动作用,利用不同企业独特优势,加快组建产业联盟,集聚上下游关键环节落地,增强核心零部件技术攻关能力,促进产业链本土化,形成优势互补、产品互供、互利共赢的产业链条,全面提升产业层级和企业核心竞争力,切实稳固实体经济基本盘。

2.补链延链扩增量。聚焦新显示、新智造、新医疗、新能源、新材料、新数字“六新”产业,强化招商集团平台作用,加强与大型央企、知名外企、头部民企对接合作,在先进计算、航空航天、人工智能、集成电路、数字经济等领域加快补链延链,开展以商招商、创投招商,不断激发资本招商活力,加快引进一批引领性强、成长性好、带动性足的龙头型、旗舰型项目。以航空航天领域为例,聚焦C919大飞机产业链提前布局,依托昆山在电子信息、高端装备制造、新材料、新能源等方面的优势,加强与大飞机现有产业链上下游企业对接,加快向系统研发、机体制造、新材料、零部件、运营维修等细分领域进军,全力提升产业配套能力,形成新的产业创新集群。

(二)强化“数字化转型+服务型制造”两翼并进,深化产业赋能,提升产业链韧度

1.以数字化转型驱动产业链智改。积极引导产业链“链主”企业带动上下游配套企业,开展同频共振式的协同智能化改造,不断提升产业链供给质效。实施工业互联网平台培育工程,面向重点行业和企业,建设综合型、特色型、专业型工业互联网平台,提高工业互联网平台渗透率和覆盖率。引导龙头企业带动下游中小企业“上云”发展,促进产业链供应链上下游高效对接。深化5G、区块链、人工智能等新一代信息技术在工业互联网中的应用,培育“5G+工业互联网”示范场景,不断拓展产业链供应链上下游协同的广度和深度。培育基于互联网的个性化定制、在线增值服务、分享制造等新型制造方式,提升产业全链条信息化水平。

2.以服务型制造助力价值链跃升。围绕高端装备、集成电路、汽车及零部件等领域核心装备,高水平发展工业设计、供应链管理等生产性服务业。支持仁宝、世硕等企业深化“设计+制造”模式,提升自主创新能力,引导产业链向研发和服务两端延伸。发挥昆山工研院带动作用,探索“研发为产业、技术为商品”的新型服务模式,培育壮大科技服务市场化机构、技术经纪人队伍。主动融入长三角大数据中心国家枢纽节点建设,依托国家超算昆山中心等,升级与大院大所战略合作,建设中科院计算所成果转化基地,主动承接周边区域先进计算、高精尖产品设计和大数据处理业务。鼓励昆山软件园、花桥数字试验区,聚焦工业软件、基础软件、软件服务外包等细分领域,开发嵌入式软件、工业控制软件、工业安全软件等应用,推动软件高端化发展。

(三)强化“动力、效率、内涵”三维升级,推动跨越转变,提升产业链高度

1.聚焦制造向创造转变,突出动力提升。顺应新一轮科技革命和产业变革大趋势,抓住长三角一体化发展战略机遇,构建产创衔接、区域协同的创新体系,强化基础研究、应用基础研究、关键共性技术研发,加强与上海产业技术对接合作,承接创新资源转移,推动创新资源开放共享,促进创新机制和创新政策协同,加快聚集更多长三角地区乃至全球创新资源、先进要素和现代产业,推动产业链更新再造和价值链升级。充分发挥沪光电器、恩斯克、麦格纳等汽车产业骨干企业和清陶新能源等独角兽企业牵引带动作用,加强与上海特斯拉等知名汽车品牌合作,持续做大汽车关键零部件产业能级规模,厚植新能源汽车领域优势地位,力争成为特斯拉优质品牌供应商,全力推动企业在昆设厂。

2.聚焦速度向质量转变,突出效率提升。以提高国际分工地位为核心,加大高附加值零部件环节的进口替代和本地化的产业链配套,促进制造业向高级组装、核心零部件制造、研发设计、营销网络等分工阶梯攀升,提高产业链分工地位。鼓励优势企业利用创新、标准、专利等优势开展对外直接投资,在垂直分工中打造以我为主的国际化产业链。聚焦影响产业竞争格局的重点领域,加快补齐基础零部件、关键材料、先进工艺、产业技术等短板,培育壮大创新产业集群。

3.聚焦产品向品牌转变,突出内涵提升。以品牌化为灵魂,加强优质中小企业梯度培育,特别是加大“独角兽企业”“瞪羚企业”“单项冠军”培育力度,支持企业“上云”“上规”“上市”,推动中小企业“专精特新”发展,培育一批主业突出、竞争力强、成长性好、质量效益优、专注于细分市场的专精特新“小巨人”企业和掌握关键核心技术、市场占有率高的单项冠军企业。推动光电显示和集成电路协同发展,支持澜起科技、华天科技、能讯半导体等围绕设计研发、封装测试等领域加强科技攻关和知识产权积累,着力培育一批“强芯”骨干企业。围绕工程机械装备,支持三一重工、江南航天等企业开展发动机、液压件、控制系统等关键零部件研发和产业化发展,重点培育一批掌握行业话语权的大型企业。围绕机器人和成套装备,以川崎机器人、斯坦德机器人等企业为引领,布局多业态多场景机器人赛道,抢占工业和服务机器人市场;支持华辰精密、萨驰华辰等成套装备企业在专业技术领域取得重大成果,集聚一批细分领域冠军企业。

(四)强化“产业链、创新链、资金链、人才链”四链协同,促进融合发展,提升产业链深度

1.坚持政府搭台与企业主体相结合。充分发挥政府服务引导作用,鼓励产业链龙头企业、制造业联合上下游企业、科研院所开展联合研发,不断提升企业自主创新能力,推动龙头企业与中小企业协同发展。探索通过延期纳税、加速折旧等多重方式引导中小企业加大对研发活动投入力度,为企业申请专利、商标等知识产权提供便捷服务、降低成本费用,厚植培育隐形冠军沃土。对纳入推荐目录的创新产品,大力推广,加大新产品应用范围;支持产业链上下游企业间新技术新产品的供需对接、互采互用。

2.坚持金融支持与人才支撑相结合。完善科技金融体系,建立产业链金融服务机制,加大产业链金融创新力度,健全金融支持渠道,推进金融支持产业建设。引导金融机构加大对中小企业信贷支持和优惠力度,优化各类产业发展基金的投资方式,实现在产业链各环节合理布局,提升基金投资效能。加快提升人才集聚能力,加强校企联合培养力度,鼓励头部企业专家、市内及周边地区相关院校在职教师双向交流挂职,提高培养人才的针对性及实用性。瞄准产业发展重点方向和核心攻关技术领域,深化与高校、科研机构、龙头企业深度合作,加大招才引智力度,加快形成“以才布产、以才促产、以才兴产”的互利共赢格局。

3.坚持自主创新与开放创新相结合。支持龙头企业联合高校、研究院所、金融机构以及产业链上下游,在关键优势领域建设类似鹏城实验室的新型创新平台,重点解决跨行业、跨领域关键共性技术问题,填补基础研究和产业化技术创新之间的鸿沟,从全产业链角度梳理产品和技术痛点,促进全产业链协同创新和产业链创新链融通创新。支持龙头企业牵头组建“创新联合体”,探索产学研协同攻关和产业链上下游联合攻关,建立“一产一策、一技一策、一企一策”工作机制。支持企业与高校、科研机构成立联合实验室,布局建设一批概念验证中心、中小试基地、公共技术服务平台、众创空间和孵化器。